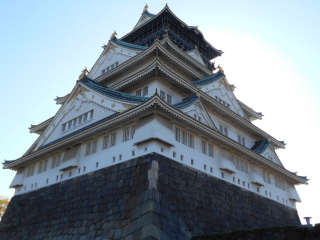

復興天守

豊臣秀頼、淀殿 自刃の地

1496年 本願寺8代宗主・蓮如が大坂御堂を建てる。

1533年 本願寺10代宗主・証如により本山となり、石山御坊(大坂御坊)と呼ばれる。

1568年 本願寺11代宗主・顕如、織田信長の矢銭5千貫の要求をのむ。

1570年 顕如、信長の石山御坊明け渡しを断り、石山合戦が始まる。

1580年 顕如、信長と和睦し石山御坊を退去。石山合戦が終わる。

1583年 豊臣秀吉、御坊跡地に築城開始。初代総奉行は黒田官兵衛(孝高)。

1585年 天守が完成。

1598年 秀吉が伏見城で亡くなり、秀吉の子・秀頼が城主となる。

1600年 関ヶ原の戦い。豊臣家、220万石から65万石に減封。

1614年 大坂冬の陣。講和後、堀を埋められ裸城状態になる。

1615年 大坂夏の陣。秀頼と淀殿が自刃。豊臣家が滅亡する。城も焼失。

1620年 徳川秀忠によって再建が始まる。総奉行は藤堂高虎。

(メモ)

昭和以降に建てられた復興天守の第一号。外観は、4層まで徳川時代風の白漆喰、五層からは豊臣時代風で黒漆に鶴と虎が金箔で描かれ、両時代を混合したものになっている。

現在見られる遺構は徳川時代のもので、豊臣秀吉時代の遺構は地中に眠っている。

徳川時代のものは、天下普請によって築城され、石垣は各地の大名によって運ばれた石が使用されている。中でも岡山藩・池田忠雄や熊本藩・加藤忠広は100トン以上の巨石を運んでおり、桜門枡形内の池田忠雄が運んできた巨石(通称・蛸石)は130トンと推定されている。

大坂城天守閣

<見れた展示物> 紹介している展示物は常に見れるとは限りません。

伝真田幸村所用 鉄二枚胴具足

真田幸村所用と伝わる具足。籠手の甲に真田家の家紋・六文銭、草摺りの下の方にはハート形にくり抜かれた猪の目がある。幸村といえば赤備に鹿角の兜の印象があるが、この具足は、実戦的で色合いも地味なものになっている。

後藤(又兵衛)基次所用 日月竜文蒔絵仏胴具足

黒田二十四騎、黒田八虎、そして大坂城五人衆のひとりに数えられる後藤又兵衛の具足。仏胴の胸に太陽と月。腹の部分に龍が蒔絵で描かれている。

浅野長政所用 茶糸威桶側五枚胴具足

五奉行の筆頭・浅野長政所用の具足。大水牛の脇立が特徴。兜や胴には火縄銃の試し撃ちのある。

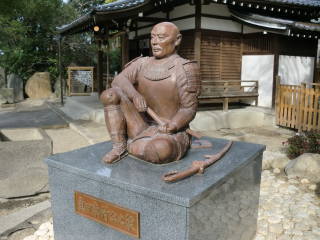

真田幸村像

真田幸村像